Une invitation à entrer dans l’œuvre de Chagall par des portes intimes et des imaginaires pluriels.

Qu’est-ce que le beau ? l’Art doit-il être beau ? D’où viennent mes émotions et jugements face à une oeuvre ? Comment les exprimer librement et avec créativité ?

Au cours d’une déambulation commentée dans le Musée National Marc Chagall à Nice, l’écrivain Stéphane Lambert dialogue avec des étudiants d’horizons très différents qui ont suivi le cursus de « l’Atelier du Beau ». Ils racontent leur cheminement vers l’art et leur rapport à l’œuvre de Chagall dont ils ont tiré, à l’issue de l’atelier, un « objet du Beau ». Leurs propos sont mis en écho à ceux d’Anne Dopffer, directrice du musée, de Gaïdig Lemarié, responsable de l’Atelier du beau, et de Josiane Rieu, conférencière, afin de valoriser la notion de transmission et d’éveil du regard.

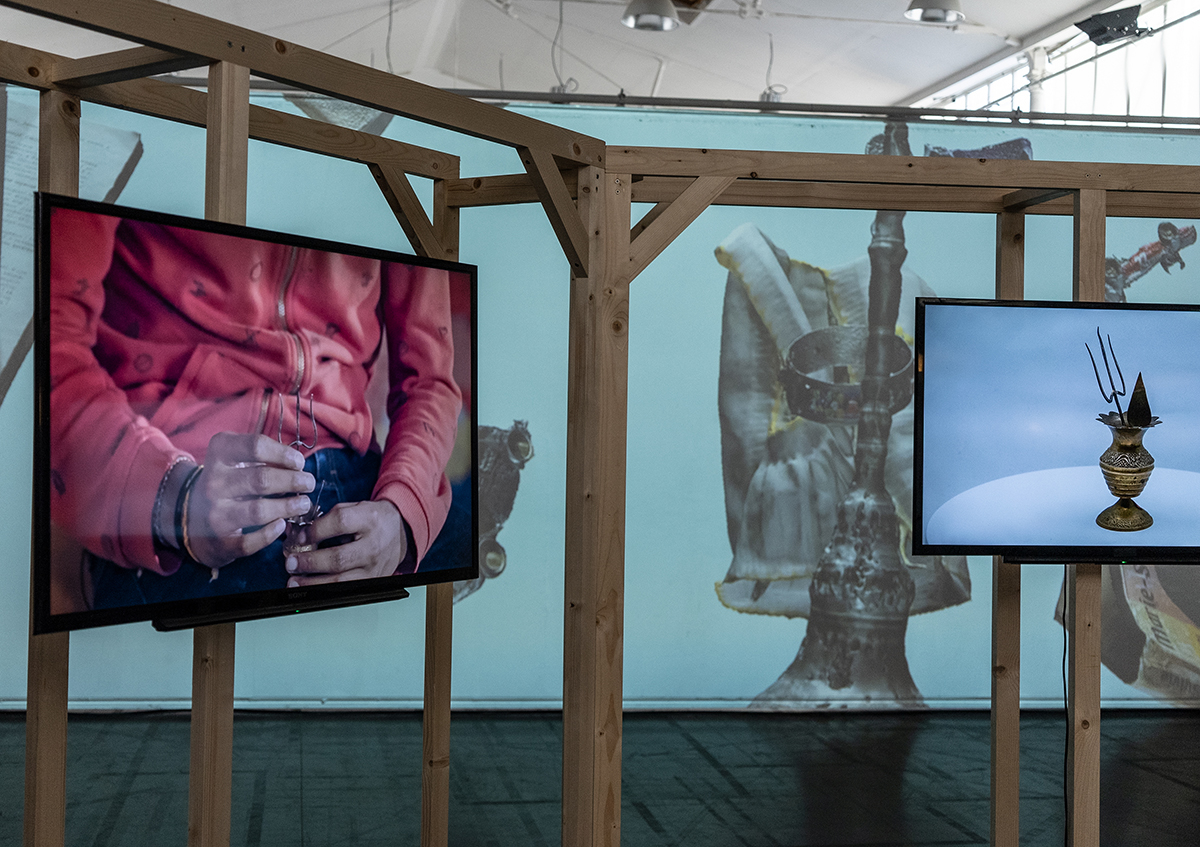

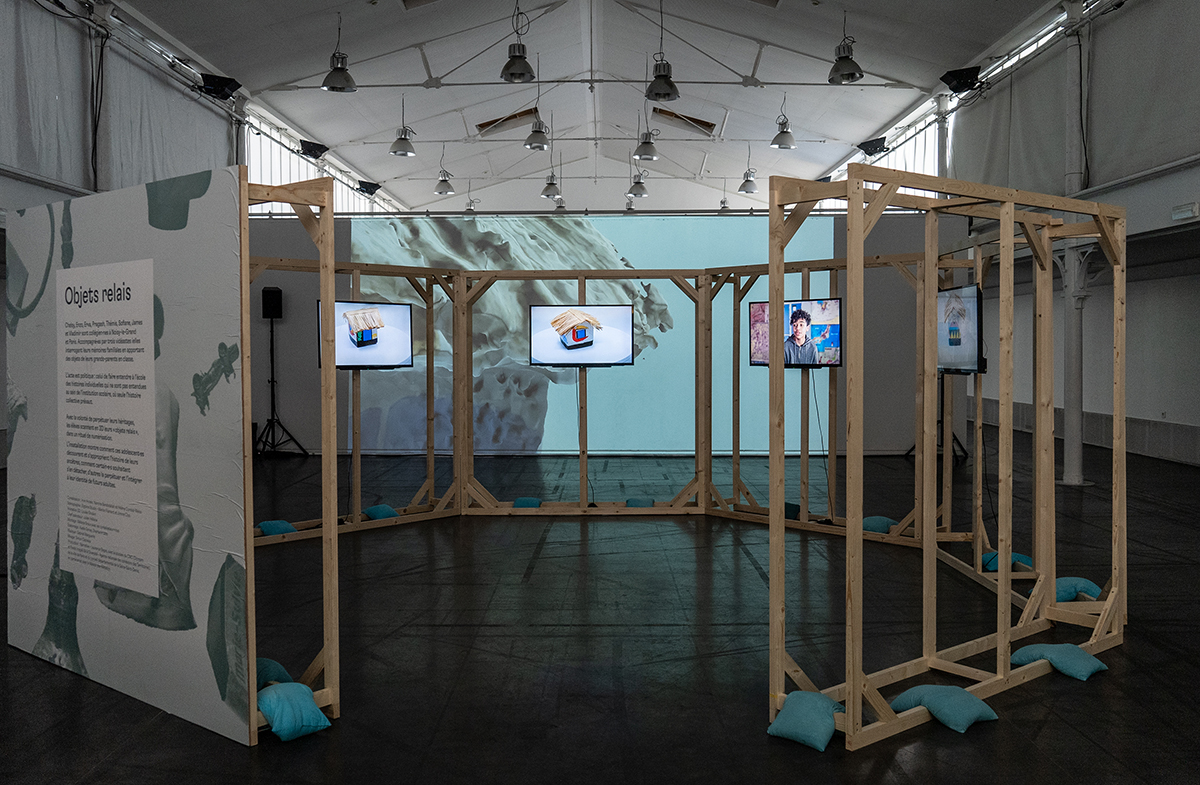

OBJETS DU BEAU

OBJETS DU BEAU

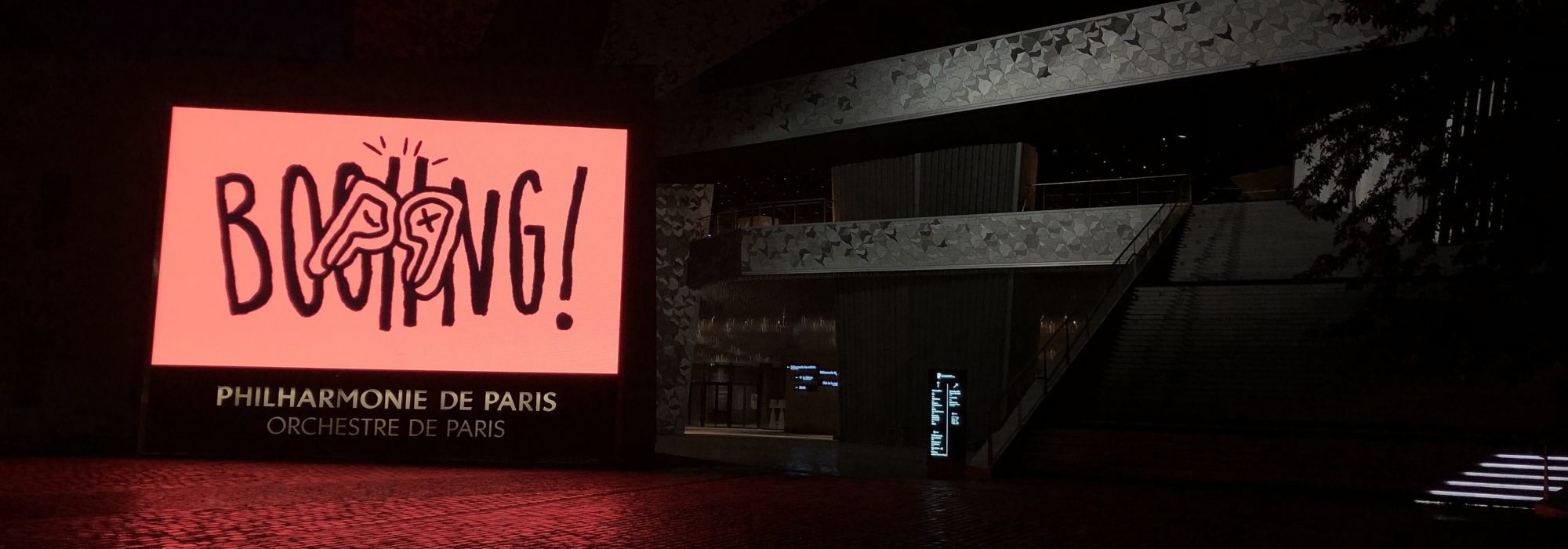

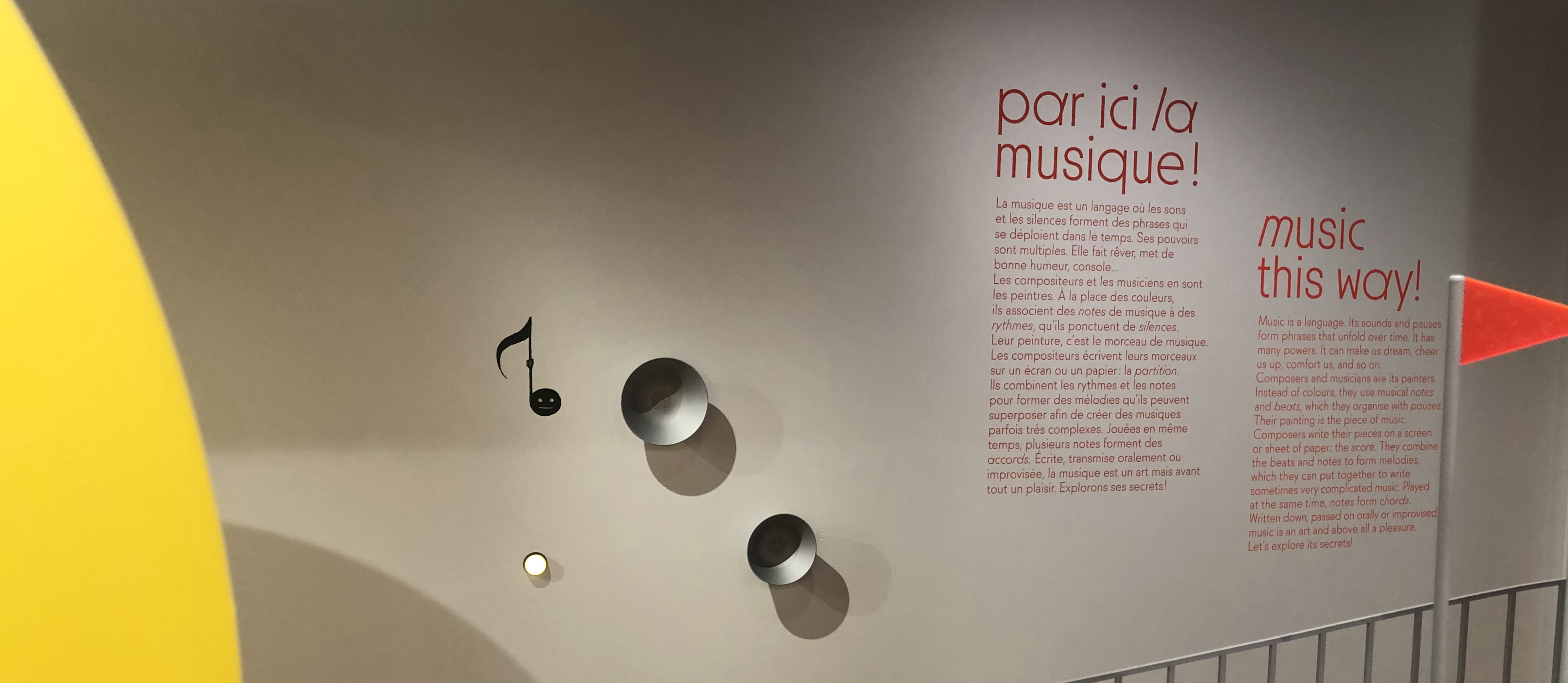

DES CAPSULES SONORES DANS LE MUSÉE

Ce projet sonore donne à la fois lieu à des « capsules » qui peuvent être écoutées selon un parcours de visite au sein du musée ainsi qu’à un podcast disponible sur les plateformes et des médias partenaires.